Transfer of Development Right dan Kearifan Lokal Sebagai Pertimbangan Dalam Rencana Tata Ruang yang Efektif dan Implementatif

Oleh: Ade Pugara

Rencana tata ruang wilayah merupakan acuan pemanfaatan ruang wilayah yang memiliki jangka perencanaan 20 tahun. Pada faktanya rencana tata ruang wilayah khususnya kabupaten kota sering direvisi setiap lima tahun atau lebih. Dalam aturan perundangan, peninjuaan kembali terhadap rencana tata ruang ini memang dapat dilakukan setiap lima tahun sekali. Namun demikian, kesempatan ini digunakan oleh daerah untuk melakukan revisi terhadap rencana struktur dan khususnya pola ruang secara mendasar. Modus perubahan pola ruang adalah peningkatan rencana peruntukan kawasan permukiman, peruntukan industri dan peruntukan pertambangan. Di sisi lain terdapat penurunan luas pada peruntukan kawasan lindung seperti kawasan perlindungan bawahannya dan kawasan perlindungan setempat.

Penurunan luas kawasan lindung tersebut, memiliki keterkaitan dengan isu penurunan daya dukung air, penurunan fungsi ekologi kawasan serta isu perubahan iklim. Dalam hal ini, terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan untuk mengimbangi kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan hidup. Dua diantara beberapa pertimbangan yang dapat diterapkan adalah Transfer of Development Right dan kearifan lokal.

Transfer of Development Right (TDR)

Pada bidang lahan, terdapat dua hal yang melekat yaitu property right dan development right. Property right merupakan hak atas kepemilikan lahan atau properti. Hak milik ini merupakan salah satu komponen hak azasi manusia yang dilindungi Undang–Undang. Sedangkan development right merupakan hak pada seorang atau badan hukum untuk membangun diatas lahan yang dimilikinya. Berbeda dengan property right, development right ini dapat dibatasi dengan Undang–Undang.

Pada implementasinya, pembatasan development right ini telah banyak didataur melalui peraturan zonasi dalam rencana rinci tata ruang. Pembatasan idapat berupa membatasi luas pemanfaatan, jenis, skala atau kuantitas serta pemberian syarata tertentu agar pemanafaatan yang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang memperhatikan daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup.

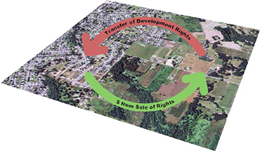

Dengan prinsip yang sama, terdapat konsep Transfer of Development Right (TDR). TDR merupakan konsep pengalihan hak untuk membangun dari suatu tempat ke tampat lain. TDR ini secara sederhana telah dilakukan oleh beberapa pemerintah provinsi seperti Pemprov DKI melalui subtitusi hak pembangunan. Hal ini diterapkan dengan pemberian izin untuk menambah luas atau lantai bangunan dengan syarat membuat atau menambah RTH publik. Pada konteks ini TDR dilakukan sebagai bentuk pengendalian ruang.

Skema TDR (Oregon.gov)

Skema TDR (Oregon.gov)

Konsep tersebut baik dalam hal menyeimbangkan kepentingan pembangunan dengan lingkungan hidup. Secara lebih kompleks, konsep TDR ini dapat diimplementasikan untuk melakukan konservasi lahan pertanian pangan atau Kawasan lindung yang dimiliki oleh masyarakat. Pada sisi ini, pemerintah dapat “membeli” development right yang dimiliki pemilik lahan agar lahan tersebut secara legal tidak dapat dibangun atau dialih fungsikan. Misalnya, pemerintah membeli development right atas lahan yang ditetapkan sebagai lahan utama LPPB. Dengan demikian, masyarakat atau pemilik lahan masih dapat menggunakannya sebagai lahan sawah, namun tidak dapat mengalih fungsikannnya ke lahan permukiman, industri dan lainnya.

Konsep ini memiliki beberapa tantangan seperti :

- Membutuhkan pengaturan terkait hak atas tanah dan hak bangun;

- Memerlukan pranata terkait syrat, bentuk dan skema TDR yang dapat diacu;

- Membutuhkan usaha pengadministrasian dalam peralihan hak bangun atau development right secara rapi dan terstruktur;

- Membutuhkan lembaga pemerintah khusus yang memiliki kewenangan dalam meregulasi, “membeli” dan “menjual” hak bangun atau development right.

Kearifan Lokal

Pada proses penyusunan rencana tata ruang, berbagai aspek diwajibkan untuk menjadi pertimbangan atau input dalam analisisnya seperti analisis terkait dengan sosial budaya. Hal ini menandakan bahwa perencanaan tata ruang pada suatu daerah harusnya berbeda dengan darah lain sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat. Namun demikian, pada implementasinya di lapangan, banyak RTR yang masih bersift umum dan tidak bertumpu pada keunikan dan karaktersitik budaya setempat. Padahal, tiap daerah memiliki tata nilai budaya tersendiri dalam mengelola ruang hidupnya. Keberadaan kepercayaan lokal terkait dengan hutan larangan atau hutan tutupan serta budaya pengelolaan alam cenderung lebih efektif untuk mempertahankan keberadaan kawasan yang diinginkan. Meskipun nampak kuno, namun pranata adat tersebut lebih memiliki “signature” dalam pengembangan dan konservasi wilayah dibandingkan dengan perencanaan yang bersifat umum. Penyelasaran tata ruang dengan kearifan lokal ini tidak hanya dapat meningkatkan efektifitas implementasi rencana tata ruang, namun juga dapat membantu menjaga kelastaraian adat dan budaya nusantara yang adilihung.

Salah satu contoh kearifan lokal dalam pengelolaan, pemanfaatan dan konservasi alam dilakukan oleh masyarakat di Desa Ciomas, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Pada masyarakat ini dikenal tradisi “Nyepuh” di mana dalam rangakian tradisi ini di musyawarahkan bentuk–bentuk pemanfaatan atas alam yang akan merka lakukan secara yang disertai tata aturan adat yang memiliki ketentuan sanksi adat bagi yang melanggar. Pada praktiknya, masyarakat Desa Ciomas sangat patuh terhadap pranata adat ini.

Tradisi Nyepuh (diciamis.com)

Tradisi Nyepuh (diciamis.com)

Selain ini, terdapat juga hutan adat. Hutan adat merupakan hutan yang secara adat “dikuasai” dan dimanfaatkan oleh suku tertentu secara arif dan berkelanjutan. Dalam penyusunan RTR, keberadaan hutan adat ini masih sebatas diideintifikasi untuk diinventarisir sebagai data pendukung, Namun, pada penyusunan rancana pola ruang tidak menjadi pertimbangan yang serius. Pada sisi ini kemudian banyak terjadi konflik lahan antara masyarakat adat dengan pemegang hak pemanfaatan atas hutan tersebut. Tak jarang konflik lahan ini menyebabkan kerugian material hingga korban jiwa. Dalam rangka menghindari hal tersebut, keberadaan dan fungsi hutan adat harusnya menjadi suatu komponen ad-hoc atas RTR pada daerah yang memiliki komponen tersebut. Salah satu contoh nyata efektifitas konservasi adalah hutan adat suku Baduy. Suku ini memelihara dan mengelola hutan secara arif dan bijaksana. Namun ketika rencana tata ruang dan pembangunan tidak mempertimbangkan hutan adat ini dalam pengaturan perencanaan, maka kini timbul permasalahan lingkungan dan kerusakan hutan akibat aktivitas ekstraktif masyarakat luar.

Hutan Adat Suku Baduy (INANews.co.id)

Hutan Adat Suku Baduy (INANews.co.id)

Dalam perencanaan wilayah dan Kota, dikenal semboyan “Locus Solus” yaitu setiap daerah akan berbeda karakteristik dan solusi perencanaan yang diimplementasikan. Berkaca dari semboyan ini, hendaknya atuaran umum terkait perencaanaan tata ruang di Indonesia menjadi standar minimal dalam NSPK Perencanaan khususnya tata ruang. Namun perlu diatur bahwa RTR harus memuat komponen yang bersifat ‘kedaerahan’ agar dapat menghasilkan rencana tata ruang yang selaras, serasi dan seirama dengan adat dan budaya masyarakat.

**Ade Pugara adalah seorang dosen Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Diponegoro, Semarang. Saat ini ia juga menjabat sebagai Ketua Bidang Perencana Muda IAP Jawa Tengah. Penulis dapat dihubungi melalui [email protected]